旅立ちの時代 [青年は荒野をめざした]

これから始まるエッセイは十八年ほど前にWEB用に記されたもので、今から四十年以上も前の海外放浪記です。

文章も写真もすべてのコンテンツを当時のままの状態で、再掲載してゆきます。

当時、私はまだ十代の若者で社会経験も何もなく、日本国内は万博も終わり高度成長の頂点にあって、来るべくドルショック、オイルショックも知らない頃でした。 そんな時代の話ですから諸外国の国情や環境は現在とはまったく違っていて、今に役立つような旅行情報の価値としては何もないと思います。

では今、何故こんなものを書く気になったのかと言えば、あの頃は私を含め「同世代の多くの若者はハングリーな状況」であり、私と同じような海外アルバイターは「アジアから来た貧しい外人労働者」という立場でしかなかったという事を改めて思い出したからです。

「ハングリー」だった世の中はいつの間にか経済大国という冠を付けた「フルアップ」な国になり、「憧れを持って海を渡った若者」は「不法就労外国人を規制する側の大人」に変化して、立場と視点がすっかり逆転してしまいましたが、そこまで成長したこの国の将来は果たして明るいのでしょうか?

時間は戻せませんし、時間を戻す事が必ずしも良い事だとは限りません。しかし、新しい軌道を求めるために過去の軌跡を正しく検証する事は何らかの価値があるように思え、今一度私自身の旅にタイムスリップしてみようと考えました。

-01- 鉄のカーテンの国 [青年は荒野をめざした]

当時の旧ソ連は「鉄のカーテン」の異名を持つ、全く秘密だらけの国だった。

「ジェームズ・ボンド」や「ナポレオン・ソロ」が活躍する舞台や相手は、決まってロシアのKGBという設定で、そんなイメージがあるためか何となく緊張した雰囲気があった。

実際に日本を出る前には、旅行代理店の係員に「くれぐれも注意するように」と念をおされていた。

どうやら外人旅行者と見ると近付いて来て、やたらと物々交換を迫る「ヤミ屋」が多いらしい。

そして万一、交渉に応じているところが見つかると当人はブタ箱入りで、私たち外人旅行者も取り調べを受けるはめになり、下手すると国内通行禁止の罰則を受けてそのまま帰国という目にも合いかねない。

こんな話を事前にされるものだから、一緒に行った日本人の殆どはかなりビビっていた。

私は中学生のころから、サイクリングでよその土地へ行ってみたり、ちょっとした冒険が好きだったので海外に行っても人の行かない所へ一人で行こうと決めていたのだが、さすがにソビエトだけは自由勝手が効かなくて団体行動をとるしかないと半分あきらめていた。

↑ 念願の「赤の広場」に立つ

しかし、ソビエトに入国して4日目くらいになると何となく慣れて来て、場所がモスクワの大都市という事もあって、やはり自由にフラつきたい衝動に駆られて来た。

前々からある程度うるさい国だという事は知っていたが、実は出発する以前から「モスクワでは団体から離れて旅行者は行かないような、コースから外れた生活感のある所を体験してやろう」と思っていたのだ。

モスクワにはアジア系の顔をした混血も多勢いるので、衣服以外は日本人でもそんなに目立たない。私は一人でホテルを出ると地図を片手にやたらと広い街中に出た。

核戦争になればシェルターとして使えるとさえ言われる、実に巨大なドーム型の地下鉄駅に入る。雑踏と轟音で何だかロシア人の大移動の現場に居るような物々しさだ。

片言のロシア語でようやくお目当ての映画館に到着したのは1時間以上過ぎてからだった。勿論周りには日本人は一人も居ない。訳の分からないまま取りあえずチケットを買ったが上映時間はまだらしく、その間どこでどうしていて良いのやらわからないので近くの大学生らしき女性に聞いてみた。上映されている映画の主人公はどうやらこの国のアイドルスターらしく、チケット売り場は若い女性でいっぱいだった。何人かの女性は英語が通じないので困っていたら、すごく可愛い女の子が近寄って来て手助けしてくれた。

彼女も外国人の私と英語で会話出来る事が誇らしいのか、周りの友達にからかわれながらも満足げだった。

「これがソ連でなかったら、お茶でも誘えたのになあ…」とちょっと残念だった。

↑ 場末の映画館(上)/ゴーリキー公園(下)

その男が現れたのは、映画を見終わって夕暮れの街に出た時だった。

やせ形の神経質そうな感じの男が周囲を気にする素振りで近づいて来た。

その物腰から一見して「例のヤミ屋だな」と分かったが、好奇心だらけの私は敢えて避けようとはしなかった。

「どんな展開になるのだろう?付き合ってみるとするか…」

なんだか急にスリルのある状況になって来て、本当は少しワクワクもしていた。

耳打ちする感じで男は話し掛けてきたが、どうやら私の持っていた折り畳み傘が欲しいらしい。

ロシア女性がストッキングを宝石のごとく貴重品扱いする事は有名だったが、他にもラジオや時計、そして折り畳み傘も仲々手に入らなくて価値があり、市場に出せば十数倍の値打になるらしかった。

男は「十ルーブルで売ってくれ」と言ってきた。当時の換算で約7千円だったと思う。日本で千円で買って来た傘が7倍の値打だ。

「よし、売った!」 と言おうとした瞬間、男の背後に嫌な感じの視線を感じた。“ヤバイ!”一瞬私はそう感じて 「ニェット」(売りません)と返事を返したのだった。

男は「どうしてだ?」といった感じで食い下がろうとしたが、ふと後ろを振り返ると何かを発見したような表情で急に商談を止めて立ち去ってしまった。

もしかすると、あれが市民生活を監視しているという共産党員の一人だったのかも知れない。あの時うっかり交渉に応じていたらどうなっていたのだろう?私は後にアフリカである事情から一晩だけ刑務所生活を体験する事になるのだが、もしもこのソビエトで警察の厄介になっていれば、それ以上に大変な事態になっていたに違いない。

-02- アウフ・チャップマン [青年は荒野をめざした]

スウェーデンの首都・ストックホルムは北欧の中でも最高に近代的な都市だった。当時の日本では北欧といえばスウェーデンのイメージが強く、女優イングリッド・バーグマンに代表される「金髪・青い目・白い肌」的な美人産出国の代名詞だった。

「昭和元禄」とまで呼ばれていた高度成長真只中の日本は「ヒッピー」「アングラ」「サイケディリック」の若者文化繚乱期であると同時に性文化がものすごいパワーで氾濫し始めていて、北欧スウェーデンは「フリーセックスの国」として羨望されているような有り様だったから、日本を出る前に「スウェーデンに行く」と言うと友人達は妙な羨ましがり方をした。

私がスウェーデンに来たかった理由は、ひとつは「スカンジナビア・モダーン」の名に示されるとおり非常に人間的で理知的なデザイン文化の代表国であるという事。それと有名なアルバイト天国である事のふたつだった。

色々な本で情報を集めていると共通して書いてあるのは「ヒッチハイクの簡単な国はドイツ。アルバイトが簡単な国はスウェーデン」で、本気で間に受けた私は「スウェーデンでバイトして生活費を稼ぎながら北欧デザインを勉強しよう」などと、いとも気楽に考えて殆どお金を持たずに片道切符でヨーロッパに渡って来た状態だった。

↑ ユースホステル「アウフ・チャップマン」

ストックホルムに着くと、まっ先に「アウフ・チャップマン」に向かった。これは宿泊費の安いユースホステルのひとつなのだが、ヨットのキャビンをそのまま利用したお洒落な施設として街の湖に優雅に浮かんでいる。

ストックホルムに着いたヒッチハイカーはとりあえず、このアウフ・チャップマンに宿泊の申し込みをする事が一種のセオリーになっていた。ここには世界中のヒッチハイカーが集まって来ていて、各国の街の情報や知識を入手するのには便利な場所にもなっていたからだ。

私もそんな事を期待して宿泊予約をしにフロントまで足を運んだまでは良かったが…相手の話す英語がさっぱり分からないという、とんでもない状態に陥った。多くの外国人を相手にしているものだからペアレント(ユースホステルの世界では管理人の事をこう呼ぶ)は手加減なしに実に流暢な英語でペラペラと説明してくる。「プリーズ・モア・スローリー」とか「パードン・ミー」とか聞き返すのだが、何度も聞き返していたためについに相手も苛立って「外国に出てくる前に英語をしっかりやり直して来なさい」などと言われてしまった。

外国人に対して過剰なまでに親切な日本人に比べ、ヨーロッパの人間は何と甘えのない厳しい接し方なんだろうと前途多難を感じてしまう一場面だった。しかし後になって考えてみれば、彼等は同じスタンスに立って相手を平等な立場で受け止めているからこそ、こういった接し方をするのだという事が分かってきた。後にロンドンでは露骨な人種差別を受けた事もあったが、全体的に北欧の人達は人種に対する偏見はあまり持っていない。ただ相手におもねたりしない代わりに、甘えた人間関係を持たないだけなのだ。

↑ アウフ・チャップマンには世界のヒッチハイカーが集まる

ストックホルムの街の中心にある「コンサートホール」は若者達のたむろする場所として有名だった。当時はラブ&ピースのフラワーチルドレンやヒッピー達が世界中に多かった時代で、この場所も自由な空気の漂うスペースとなっていた。

ガールハント・ボーイハントの場であったり政治討論の場であったり、はたまたマリファナを吸う場であったり。そして私たち外人にとってはアルバイト情報を収集する貴重な場所でもあった。

地元の若者以外にも、ドイツ人、フランス人、アラブ人、アメリカ人、日本人とストックで仕事を探している外人が約束でもしているかのように集まって来る。私がコンサートホールの階段に座っているとひとりの日本人が近づいて来た。

「仕事探しているんですか?」

「ええ、この街に住むために何かいいバイトないでしょうかねえ?」

相手が日本人で街をよく知っているような感じでもあったので、気兼ねなく訊ねてみた。

「それが、あるんですよ。すごくイイお金になる仕事が…」

彼は友人とその仕事をやっていたのだが、アメリカに渡るための旅費と生活費を充分稼いだので、後任者を探してから今週いっぱいでやめる予定らしい。

そんなに稼げる仕事があるならラッキーだと私は大いに興味を持ったが、しかし次の言葉で私は一気にその気がなくなった。

「実は、死体洗いの仕事なんですけどね…。」

↑ 若者たちの集いの場・コンサートホール

薄暗い冷蔵庫のような部屋でホルマリンの水槽に浮かぶ解剖用死体をチャポチャポ洗う…なんでわざわざヨーロッパに来てまで、そんな事せなあかんのや。

まだ日本を出てから日も浅く、期待していた程にバイトは見つからなかったが、それほどお金に困っていた訳でもなかった私はとてもそんな仕事をする気になれずに断わった。

しかし、このチャンスを逃したお陰でこの先ロンドンまで、長い長い仕事探しのヒッチハイクを続けるはめになってしまったのだった。

-03- ボヘミアンの街 [青年は荒野をめざした]

食うためのアルバイト探しをする事になって、北欧を転々とした私はお金がどんどん無くなってゆく状態のまま、ヒッチハイクでドイツとフランスの国境の街「ストラスブール」までやって来た。

お金は無かったがここに来るまでの2週間、デンマークやドイツでは半分観光気分も味わいながらヒッチを続けていたので精神的には落ち込んでいなかったが、雨に打たれたり野宿の連続だったりで体はかなり疲れていた。

なにしろ家裁道具一式を放り込んだ20キロちかいリュックを背負って、毎回郊外のインターチェンジまで延々と歩くのだからかなり体力と根性が要った。

リュックを背負った自分がカタツムリのように思えて ♪でんでん・む〜しむし・か〜たつむり〜♪ なんてヤケクソで鼻歌唄いながら国道を歩く時もあったが、考えてみるとある種“孤独との戦い”であったかも知れない。

↑ ドイツ・リューベックでヒッチハイク(左)/デンマーク・クロンボルグ城(右上)/ストラスブールの街(右下)

ストラスブールという街はドイツとフランスの香りがミックスした特徴的な街で、私は中学の国語の教科書で習ったアルフォンス・ド−デ「最後の授業」の舞台である事を思い出していた。水と油ほども違うドイツとフランスの気質が第二次大戦のせいで無理矢理混じり合わされたという歴史があるのだが、私にはその事よりもこの街を境にしてヒッチやアルバイトがぐんと難しくなるという情報の方が気になっていた。

ドイツから北のゲルマン系の国々は伝統的に旅人に対してのホスピタリティの文化が定着しているが、フランス・イタリア・スペインなどの南欧ではヒッチハイクは至難の技らしかった。

しかし折角ヨーロッパまで来たのだし、やはりパリの芸術の感性に触れたいという思いもあって夜行列車で「華の都・パリ」に向かった。

そしてパリに行くもうひとつの理由は、日本で読んだガイドブックに“パリの職安に行くと学生向けのアルバイトを紹介してくれる”と書いてあったからだった。その職業安定所の住所も載っていたので私はしっかりメモをして持って来ていた。

早朝にパリの東駅に着き、うろうろ迷いながら3時間程歩いて遠く向こうに凱旋門が見えた時はさすがに感激だった。

「翼よ、あれがパリの灯だ!」ではないけれど、これまで何度となく映画や写真で見てきたパリの代表的なモニュメントが現実に青空を背景にそびえ立っている姿は、改めてヨーロッパに来た事を実感させた。

3週間前に初めてモスクワのクレムリンを目にした時以上に、何か現実とは思えないような「とんでもない所に一人で居るんだなあ…」という実感がしてきたのだった。

若さゆえの無鉄砲さと勢いと“めくら蛇に怖じず”でここまでやって来たが、そろそろ冷静になってきて“恐さ”を感じ始めている頃でもあった。

しばし感慨にふけりながら少し旅人気分を味わっていたが、そんな呑気な事ばかりも言っていられない。さっそく例の職安探しを開始したのだが、地図を片手にどれだけ歩いて探してもサッパリ見つからない。

これまで来たドイツまでの北部と違って街ゆく人も英語がサッパリ通じないし、道を訊ねても何となく迷惑そうな表情がうかがえる。前に無銭旅行仲間から「パリはよそ者に冷たいよ」と言われた言葉を思い出していた。片言のフランス語も喋ってみるのだが、地名となるとフランス語独特のリエゾン(単語の終りの子音と次の単語の母音が連なっちゃうヤツ)が正確ではないものだから、やっぱり通じない。こうなったら、とにかく自力で探し当てるしかない。

どれだけ歩いてどれだけ時間が過ぎたのか覚えていないが、メモにある通りの名前を頭に叩き込みながら街角や壁にある‘通り名’のプレートを次々に見て行って、ついにたどり着いた。

いや、たどり着いたのではなくて事実が判明したといった方が正しい。本に記されていた通り名はスペルミスでbがdに、qがgになっていたりして全く意味をなしていなかった。たぶん筆者のメモ書きをそのまま印刷して、どちらに間違いがあったのか知らないが、校正チェックもいい加減だったのだろう。

すごく腹が立ったが、極め付けはそれだけではなかった。その通りにある筈の「職安」はすでに無くなっていたのだった。2〜3年前の話なので、もしかすると新学期が始まる時期だけ学生のために臨時で開設するというようなものだったのかも知れない。建物自体が無いなんて考えられなかった。

実はここに来るまでにもいくつか日本で得ていた情報と事実が違うというケースには遭遇していたが、今回は生活もかかっている話だったので、かなり失望してしまった。と同時に、そんな物を当てにしてやって来た自分のこれからの先を考えると、大いに不安になってきたのだった。

「え〜い!こうなったら何とかしてお金を作る事を考えなあかんぞ。」

一晩考えて私が始めたのは、ヒッチでお世話になった人にプレゼントしようと日本から持って来た“浮世絵の絵ハガキ”と安物の“ニセ真珠ネックレス”を街頭に並べて売る事だった。

↑ 印象派の活躍したモンマルトルには世界中から売り絵画家たちが集まる

翌日、手持ちの“商材”を抱えて私の向かったのは、色んな国の絵描き達が集まり観光客相手に絵を売っているモンマルトルという名所だった。

物売りとは言っても、誰が見ても“怪しげな物を売っている乞食”くらいにしか見えない事は分かっていたから、さすがに表通りや品格の高い所では品物を広げる勇気はなかった。と言うよりは「一度乞食を経験してみたい」という好奇心の部分もあったし、各国から放浪画家たちの集まっているモンマルトルでボヘミアンな気分を味わいたいという事もあったからだ。

思い付きで始めた、にわか作りの街頭販売だから何の準備もしていなかったので、取りあえず人目を引くためにデッカイ日の丸の旗を広げた(後で考えると国辱モノだねえ)絵ハガキとネックレスを並べただけでは貧相なので、折り鶴と五円玉をちりばめてディスプレイをしてみた。折り紙と穴空き貨幣というのはエキゾチックで評判が良いという、これも何かの本で読んだ事を参考にしてみたのだが…ただの自己満足ではあった。

チンケで怪しげな物売りではあったが、それでも面白そうに見えたのか人の数だけは集まって来た。ドイツ人・アメリカ人・カナダ人など外国からの観光客ばかりで地元の人間はいなかったが、わざわざパリにまで来て日本の浮世絵ハガキやニセ真珠なんか買う奴はいないだろうし、たぶん「モンマルトルにこんな変な日本人が居た」という物珍しさを土産話にするくらいだったのだろう。ほとんど売れなかった。

↑ 日の丸の上に絵葉書とネックレスを並べて客を待っている

店(?)を広げて三十分くらいしただろうか、二人のポリスがやって来た。珍しそうな人だかりと賑わいを見て不審に思い、注意をしにやって来たのだった。

「何をしているのだ?」「許可を取っているのか?」みたいな事を言っているが、どちらにしても違法な事は分かっていたから適当にはぐらかすしかない。「日本から来たが、お金を無くして…」どうとか、「この品は文化的価値が高くて…」こうとか、どうせ理解出来ないだろうと思っていたので無茶苦茶なフランス語で説明した。

案の定さっぱり理解は出来ないみたいで、困った奴だといった顔つきで「とにかく、ここで物を売ってはいけない」とか言い残して去って行った。

「しめしめ上手くいった」と思ったのは早計で、その三十分後に廻って来たときには「まだ居るのか?」といった感じだったが、そのまた三十分程後にはついに強制撤去させられてしまった。

生まれて初めての、それもパリでの‘乞食体験’は2時間足らずで幕を閉じたが、一応絵ハガキ一枚とネックレス一本の計三十五フラン(当時・約二千五百円)の収入を得たのだった。

-04- はじめての皿洗い [青年は荒野をめざした]

日本を出てから一ヵ月以上が過ぎていた。いざという時のために帰国の費用として持って来た二十万円の所持金は半分以上無くなっていて、帰りたくとも帰れない状態だった。当てにしていた北欧では仕事にありつけず、思い切って当たってみたフランスでは大いに失望と自信喪失を経験しただけで、流れ流れてついに北の国イギリスにまで来てしまった。

「もうこれが最後の地だ。」そう思ってたどり着いたのが早朝のロンドン/ビクトリア駅だった。ところがこの駅で運良く現地の情報をよく知っている日本人に出会い、雇ってくれそうなホテルがある事を教えて貰った。

とりあえず宿を確保して荷をとき、さっそくそのホテルへ仕事を求めに行ったのだが残念そうな顔つきで「今は無い」という答えが返ってきた。しかしとても優しそうなオジサンだったので、こちらも少し気持ちが楽になって「何とかならないか?」と頼んでみたら「その内、空きがあるかも知れないからまた来なさい」と言ってくれたのだった。

人の気持ちというのは面白いもので、実際には仕事にはありつけなかった訳だが、そんな事よりもこれまであまりにも冷遇を受けていた私は、この望みのありそうな言葉にものすごく感謝をしたのだった。人間は望みと期待を感じていれば決して破滅には向かわない。反対に希望のない言葉は、それを話す者も聞く者も運から見放されるものだと思った。

↑ ロンドンの繁華街ピカデリー・サーカス

どんどんお金が無くなるのを心配しながらも私は毎日そのホテルに足を運んだ。

「もう、ここしかない。」という思いと「ここなら、ありつけそうだ。」という勘があった。 毎朝毎朝「仕事ないですか?」と聞きに来る私に「ソーリー(残念だねえ)」と一言。これだけで一日が終わってしまうのだが、仕方がない。まだ十八の青二才だった私は上手な策も思い浮かばないまま、ひたすら通う事しか出来なかったのだった。

しかしある日、ついにオジサンが笑顔で「ネクスト・ウィーク」と言ってくれた。この時ばかりは本当に自分の耳を疑った。宿に戻ってからも「確かに“来週月曜日に来い”って言ったよな」「聞き違いじゃないよな」と何度も自問自答していた。

「やった!ようやく働ける。」日本では友人達が大学受験に忙しい日々を過ごしていただろうが、私はヨーロッパのこんな所にまで来てまったく違う体験をしていた。

↑ 夏目漱石の小説にも登場する「倫敦塔」

週明けの月曜日にさっそくホテルのバイトが始まった。仕事は皿洗い。もちろん生まれて初めてだった。日本を出る前の六ヵ月間、旅費を作るためにバイトをした経験はあったが、皿洗いなんて家でもやった事はなかったし要領も分からなかった。

しかし初めての職場はナイトクラブで、夜の9時から翌朝7時までの夜勤だったが割と楽な仕事だった。真夜中のピーク時を過ぎてしまえば、つまみ食いをしたり仲間とふざけたりしていられる余裕があった。支配人が英国紳士であるだけで、後は大部分が外人労働者だったので全然緊張感もなかった。職場の連中はイタリア、スペイン、アフリカ系の黒人といった感じでアングロサクソンはいなかった。後にドイツ人シェフの管轄に配属されて厳しくハードな仕事をする事になるのだが、この頃はウェイトレスの女の子とも仲良くなれてとても楽しい職場だった。

一ヵ月が過ぎて仕事に慣れてきた頃、同じホテルの別の場所で働いている日本人と出会った。彼の方がこのホテルでの仕事は長いらしく色々な事を教えてくれた。真夜中が過ぎて3時頃になるとお互いに暇になるので、申し合わせてホテル内の冒険に出掛けたりもした。

このホテルはバッキンガム宮殿から少し離れたハイドパーク沿いにある一流ホテルだったので、何から何まで高級品ばかりで出来ていた。スイートルームに忍び込むと、普通なら一生横になる事も出来ないような見事な豪華ベッドがあるし、インテリア調度品なんかは理性がなかったら頂いてしまいそうなヨダレの出るものばかりだった。

しかし実はその頃の私はそんな物に全然興味がなく、ただ嬉しかったのは誰も居ないキッチンで冷蔵庫に入っている高級食材を好きなだけ食べられる事だった。教えてくれた日本人の友人は下宿に帰ってからの食事の分まで包んで持って行くらしかったが、私はそこまでする気はなかった。別に悪いからというのではなく、たまにスリルを感じながら食べるから美味しいのであって、下宿で一人で食べていても飽きてくると思っていたからだ。

せっかくイギリスに来たからは本場の英語でもマスターしようと思って、外人向けの英会話学校に通い始めたのだがこれがまた楽しかった。

ロンドンに働く外人ばかりが生徒なわけで、さすがにイタリア人なんかはよく喋るからデタラメ半分でも話す事は話せるけれど、文法問題を中心にした試験となると年齢は私が一番若かったのに常にトップだった。自分の英語力なんて中学程度のそれも普通並みなのに、この時は本当に「日本の学校教育はスゴイなあ」と我ながら感心した。

そんな調子でいつも最後に先生から指名されて正解を答えるのが私の役目の様になりクラスの中でも人気者になってしまった。スペイン人の可愛い女の子達からは憧れのまなざしで見られたりもして、改めて“日本人って外国では有利だなあ”なんて有頂天になっていたのだった。

↑ 外国人向け英会話学校の学生証(上)

初めての経験にしては順調に楽しくやってこれた職場だったが、三ヵ月も過ぎた頃ドイツ人のコックが仕切っている別の仕事場に移された。こちらに移ってからは、仕事がハードなものに変わった事も理由だが同僚のイタリア人とソリが合わずよく言い合いになったりして、ストレスの溜る職場になってしまった。結局最後にはシェフであるドイツ人とも喧嘩して「来週から来なくていい」と言われたので、「たった今すぐやめてやる。」と言ってサッサと帰って来てしまった。(まるで第二次大戦と同じようにドイツ、イタリア、日本の三国同盟はあっけなく崩壊した。)

あんなに苦労してようやく見つかった職場で、おまけに学校まで通ってうまく行っていたのに…。少し後悔もしたが、またしても再び職探しをするはめになってしまったのだった。

-05- サンドイッチ職人 [青年は荒野をめざした]

せっかく雇われたバイトを失って困っていると、以前ヒッチハイクで知り合った日本人に偶然再会して「良かったら私の働いているサンドイッチ・バーに来ないか?」と誘いがあった。縁とは不思議なもので、私が北欧に到着して一週間目くらいの頃にヘルシンキで初めて出会って以来、彼とは二度三度と異なった場所で偶然に顔を会わせていて一時は一緒にヒチハイクもしていた仲だった。

勿論返事はOKで、さっそく明日から働く事にした。初めてのバイトに就くまではあんなに苦労したのに、一旦バイトを経験してみると何かのツボみたいなものが身に付くのか、それ以後はフィンランドやデンマークでバイトに就いたがそれほど仕事探しに苦労はしなかった。これも不思議な事である。

↑ ロンドンタワー大砲の前で(上)/労働許可を得るために発行してもらった学生証(下)

新しい職場はロンドンの繁華街「ホルボーン通り」の地下鉄・ホルボーン駅から少し歩いたところにあるサンドイッチ・バーだった。当時、まだロンドンに「マクドナルド」は無くて、ハンバーガーを提供しているのは「WINPY」という店くらいだったと思う。ハンバーガーはもともとドイツ・ハンブルグの地名が由来らしく“ラフな労働者階級の食べ物”という位置を占めていて、イギリスの紳士たちには英国式食パンのサンドイッチが一般的だった。ビートルズはすでに解散していたが、ローリングストーンズは健在でTレックスなども現れた頃のロンドンは、まだまだアメリカ文化には侵食されていない気概のようなものがあったみたいだ。

そんな訳で「サンドイッチ・バー」というのはイギリスでしか見当たらない、一種の英国的大衆食堂でもあった。日本人の私は子供の頃から、食パンといえばフチに耳のある四角形のものを思い浮かべたが、ヨーロッパではバゲットやクロワッサン、ベーグルといった様々なものがあって、私が食パンと呼んでいたものは実は英国式パンなのだという事がその時に分かった。

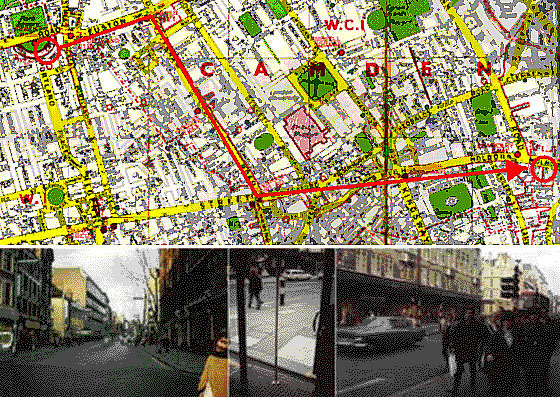

↑ 毎日の通勤コース。左上〇が下宿先で右下〇のホルボーンの職場まで徒歩で通い続けた。

職場は新しい下宿先から徒歩で一時間ほどかかった。冬の寒いロンドンの朝を毎日徒歩で通うのは厳しかったが、少しでもお金を貯めたかったので地下鉄代を浮かすために歩き続けた。学生時代は遅刻の常習犯だった私だが、さすがに一人で生きて行かねばならない状況に置かれて甘えは許されず、一度の遅刻もなく往復二時間の道のりを毎日歩き続けたのだった。

仕事の内容はサンドイッチ作りと店内の給仕。前のホテルの皿洗いに比べると給料も少し良かったし、時間の経つのが早い感じだった。

まず朝一番にする事は、パン生地にバターを塗る事から始まる。変な手作りのバター塗り器の様なのがあって、謄写版のインク練りみたく感じで手作業でバターを塗っていた。脇ではキャシーというロンドンっ子がサンドに挟む「具」を作っているのだが、この娘が気さくな性格で自分の弟のように私に親切にしてくれた。

実を言えばこれまでに、ロンドンで暮し始めてから時々“人種差別”を感じさせる嫌な応対に会った事もあり、少しイギリス人に対して腰を引く感じで接してきたのだが、この職場では皆が友好的に接してくれた。たぶん以前にここで働いていた日本人が築いた友好関係だったのだろう。現にここのオーナーはユダヤ系だったが、アルバイトは日本人を積極的に雇う考えの人で、日本人の仕事ぶりを高く評価している人だった。

私はそれ以前もそれ以後も度々思う事があったが、過去の一人の日本人の行ないが後から来る日本人の評価に影響を与えてしまうという事だ。良い評価ならば大歓迎だが、前にスウェーデンでは私の到着する少し前に、腹を空かせた日本人ヒッチハイカーが王宮の堀に浮かぶ白鳥を食っちゃうという事件が起きて地元新聞に報道され、周囲の軽蔑にも似た白い眼にはマイったものだった。(日本の国内で皇居の白鳥を食う奴なんか絶対いないだろうに…)

↑ クリスマスのリージェントストリート(上)とペチコートストーリートのノミの市(下)

このヨーロッパに来るまで知らなかったものがたくさんあった。私の知識不足も勿論なのだが、情報量も現在に比べて圧倒的に少なかったし、実際に物流もまだまだ乏しく、音楽やファッションなどの流行に関してはかなり取り入れていたが、ヨーロッパの生活に根付いた「本物食材」はあまり取り入れられてなかった。

例えば「ピッツァ」なんかにしても、横浜、神戸や東京には「紀伊国屋」スーパーとか銀座、丸の内のような場所で“本物の外国”を味わえる所があっただろうけれど、私の暮らしていた地方ではまだまだ存在さえも知らないような状態で、後にローマで初めて食べたピッツァの味は忘れられない。

キャビアはソ連で、アンチョビはスウェーデンで初めて食べたけれど、このロンドンのサンドイッチ作りの仕事で本物のスモークサーモンが好きなだけ食べれたのは最高だった。食パンにチーズとハムを挟んでホットプレスする食べ方もここで覚えてやみつきになってしまった。日本ではまだスライスチーズが一般的になっていない時代で、トロリととろけたチーズのうまさが新鮮だった。(そういえば、マクビティのチョコレートの乗っかった麦芽ビスケットもロンドンで初めて食べたのを思い出す)

↑ カメラを持って散歩していたら、たまたま火事に遭遇したので思わず撮ってしまいました(失礼)

-06- アフリカをめざして [青年は荒野をめざした]

早朝に起きて一時間の道を歩いて職場に出かける。一杯のコーヒーを飲んでから山積みになった食パンにバターを塗って、ペースト状のタマゴやサーモンそしてローストビーフをパンに挟み込む。ショウケースに充分に並べると道路向いのチェーン店に行って、今度はコーヒーや英国ティーの準備をしてからテーブルセットをして給仕の仕事にとりかかる…これらが日常の仕事だった。

夕方の5時頃にバイトは終わり、帰り道途中で夕食用に「フィッシュ&チップス」を買って長い道のりを場末の下宿に向う。たまに中国人のやってる店で「インド・カレー」や「春巻き」を買うのが楽しみだった。慣れてしまえば仕事は楽なものだったが、これといった変化のない単調な日々が続いていた。

大西洋を渡って目と鼻の先のアメリカに行くか?それとも地中海の向こうのアフリカに渡ってアラブの国に行くか?…色々と考えた挙げ句、入国手続きや渡航費など経済的な理由でアフリカに向う事にしたのだった。

(後から考えると、これは私のその後の人生を決定するひとつの分岐点でもあった)

アフリカに行こうと考えていた矢先にバイト先でちょっとしたトラブルがあり、突然に解雇を言い渡された。自分としては「今は2月の真冬だから、もう少しお金をためて春になってから」と考えていたのだが、それまで他のバイトを探すのも難しいので思い切ってロンドンを出る事にした。

半年足らずとは言っても腰をおろして生活していただけに、再びヒッチハイクの旅に出るのは新鮮な緊張感があった。これまでの生活用品を処分してリュックに詰め、地下鉄でロンドンの郊外まで出て行った。街のはずれまで来ると「これから長いヒッチの旅が始まるのだなぁ…」と改めて未知への期待と同時に、ロンドンでの生活にピリオドを打った事を実感した。

季節は真冬の2月。あたり一面には雪が降っていた。オーバーコートにリュックを背負って、親指を立てながら車道を歩く。まずはドーバー海峡を渡ってヨーロッパ大陸に入るためにイングランドを南に一直線だ!

↑ 雪景色が美しい真冬のヒッチハイクだったが、ドーバーの港に着いたのは日暮れだった。

ドーバーからベルギーのオステンデに入ったのは夕方過ぎだった。どうしても今日中に移動したかったので、そのまま首都ブリュッセルに向ったのだが街に到着したのは夜更けの十時過ぎ。周りは真っ暗で、そこから地図でユースホステルを探してたどり着くために苦労した。

夜中に見知らぬ街をさまよい歩く経験は何度となくして来たが、これは私にとって言葉にしがたいビジュアル体験となっていた。パリもミラノもモロッコもマドリッドも、夜の路地裏には観光では味わえない不思議な味わいがあった。このブリュッセルも街中さまよい歩いたが「小さな宝石箱」と呼ばれるにふさわしい芸術的で伝統的な建物がいたる所にあって、夜の街全体が博物館のドームのようだった。

-07- 地獄のヒッチハイク [青年は荒野をめざした]

いち夜明けて休む間もなくベルギーからドイツに向った。ケルン〜フランクフルト〜ミュンヘンと繋いでオーストリアを通過し、北イタリアに入る予定だったが、このドイツのヒッチハイクでとんでもない目に遭遇したのだった。

ケルンからフランクフルトまでは順調だったが、そこからミュンヘンまでは約五〇〇キロの距離があり一日で到着するには困難な距離だった。

実は、ドイツから真南にスイスを抜けてイタリアに入った方が距離的には最短コースだったが、わざわざ東廻りでミュンヘンを選んだのには訳があった。今年開催されるミュンヘン・オリンピックの会場にどうしても行くという目的があったからだ。その理由とは「ソ連の女子体操選手ナタリア・クチンスカヤに会う」という事。実は日本を出発する時からの考えで、秋のオリンピック開催中にミュンヘンに訪れて実際に彼女と握手をするというのが願いだったが、早々と来てしまったので「せっかく近くまで来たのだから会場だけでも見ておこう」という事にした訳だ。

↑ '68年メキシコ五輪の華だった、我が憧れのナタリア・クチンスカヤ

「ダンケシェーン(ありがとう)」弾む声で感謝を表わし助手席に飛び乗った。行き先を聞くと「ミュンヘンまで積み荷を届ける」と言う。もうこのまま今日は足止めかとあきらめ始めた頃だったので、これで一気に目的地まで行けるとはまさにラッキーと喜んだのだった。

ヒッチハイクでは家族連れとか旅行者よりは、やはり長距離ドライバーが一番確率も高いし効率も良い。仮に方向が違っても途中のドライブインなんかで別のトラック仲間を紹介してくれたりしてスムーズに目的地までたどり着ける。このドライバーも長く退屈な道中の話し相手として私を乗せてくれたのだろう。会話を交わして(言葉が通じなければお国自慢の歌でも唄って)乗せてくれたドライバーと楽しい時間を過ごす事がヒッチハイカーとしてのマナーである。

…ところが、この運転手が大変な相手だった。同乗してから3〜4時間も過ぎただろうか、さすがに会話も途絶え気味になって互いに沈黙が続くようになってきた。日中の疲れもあって、黙っていると睡魔に襲われそうになったが我慢して前方の景色を見ていると、時折センターラインが激しくブレるのに気付いた。

山の登板を走行中でヘアピンカーブもあったりして車体がうねるのは理解できるが、それにしても異常にラインがブレるのだ。ふと助手席の窓から外を見ると、今度はガードレールにぶつかりそうに接近している。

時間は夜の9時近くになって外は真っ暗、雪も激しさを増していた。ガードレールの向こうはゾッとするような断崖絶壁である。「おいおい、しっかり運転してくれよ〜」と隣の運転席に目をやると…

「うわあ〜〜〜っ!寝てる!!」

この時の私は生きた心地がしなかった。話し掛けるとハッと気付いたようにハンドルをとるのだが、それもしばらくの間の事でまたもやガードレールに近づいたりセンターラインを大幅に越えたりし始める。

「このまま乗っていたら、その内、絶対に死ぬなあ…。しかし、この夜更けにこんな山道で降ろされる訳にもいかないし…」

話し掛けては起こし、居眠りを始めるとまた起こし…山道のカーブをフラフラ運転しながら地獄のドライブが続くのであった。

↑ ミュンヘンからインスブルックに向う道にアルプスの山々が見える

-08- 魅惑の歴史遺産 [青年は荒野をめざした]

地獄のヒッチもさすがに限界にきていた。隣の運転手は眼を開けているよりも閉じている時間の方が多くなってきていた。正しく言えば「ほとんど眼をつぶっている!」

と、その時、急にトラックの運転を止めた。目の前にはロッジ風のペンションがあり、運転手は言った。

「今晩はここで泊まることにする」

ドアを開けてさっさとペンションのフロントに向う運転手のオッチャンを呆然とながめていた。

「…泊まる、って言われても…オレは助手席でどうしろと言うんだ?」

これから先の事を考えると無駄な宿泊費は節約したいし、まさかヒッチハイカーの自分の宿泊まで面倒はみてもらえないし、第一もうオッチャンは奥に入ってしまって見えなくなってしまった。「仕方ない、ここでおさらばだナ…」そう考えて助手席から外へ出た。

辺り一面真っ暗で地面は完全に雪に覆われている。とぼとぼと歩き始めたが、今夜はここで野宿するしかないと覚悟し始めた。しかし野宿はいいけど、こんな雪の中で眠ったらそれこそ明日の朝には凍死体になってるかも知れない。以前にヒッチハイカ−同志の話題で“ノルウェーの雪の中で野宿して翌朝死んでいたアメリカ人”の話しがあったのを思い出した。

とにかく地面に雪が無くて、屋根のあるところを見つけねばならない。しばらく歩いていて、ようやく民家らしきものを発見した。垣根を乗り越えて庭に侵入するとベランダ屋根が目についたのだった。

「もう、ここしかないなあ…これって完全に不法家宅侵入罪だけど」真夜中に他人の庭先に侵入して寝るなんて、見つかったらヤバイぞとは思ったが、凍死するよりマシだと考えて強行する事にしたのだった。

翌朝は人気のない内に見つからないよう立ち去らねばならないので緊張感が走ったが、無事に眠れた安堵感とちょっとした犯罪者の気分だった。

↑ インスブルックのユースホステルでヒッチの計画を練る

ミュンヘンからオーストリアのインスブルックに入った頃、不覚にも熱を出してしまった。さすがに真冬の雪中での野宿がこたえたのか体中が悪寒に襲われて震えが止まらなかった。

しかし、それでもヒッチのペースを遅らせる訳にはいかないので(お金が少ないから早く物価の安いアフリカに入らないといけなかったのが理由だった)日本から持参した「風邪薬ルル」とビールを混ぜて飲み、一晩で直してオーストリアを後にした。(この時の効果に感心した私は、今でも風邪をひくとこの方法を使っている)

↑ イタリア郊外では子供たちがフットボールをしている風景がよく見られた(上)/ドイツ人夫婦のベンツに便乗。アウトバーンを快調にとばす(下)

オーストリアから北イタリア地方に入り、その後ミラノ、フィレンツェ、ローマ、ナポリと街々を訪れたのだが、イタリアはさすがに素晴らしく美術的で歴史遺産を感じさせる街ばかりだった。

特に感動的だったのは、オーストリアから国境を越えて北イタリアに入ったばかりの名もない村で一夜を過ごした時、そこで目にした光景だった。

ヒッチで捕まえた車が山岳地帯からなだらかに北イタリア地方に入ってゆくと、突然雰囲気が変わった事に気がついた。何となく中世ヨーロッパの雰囲気が漂い始めたのだ。お城やモニュメントなどの特別な派手さはなく素朴な田舎の村なのだが、道には石畳が敷かれ、狭い車道を走れば何度となく石造りの短いトンネル門をくぐり抜けた。夕闇のせまる村を走り抜けたのはほんの数分間だったが、これまでチロル地方を走ってきた風景とは全く違うものだったので印象的だった。

そこは地図上にも記されていないような小さな村で、時間も遅くなっていたので車をおりて運転手に別れを告げ、さっそく宿泊先を探した。たぶん一軒しかないであろう民宿を宿泊先に決めて、荷を下ろし夕食をとるとホッとした気分になる。村内を散歩してみようと外に出るとかがり火のゆらめく灯が目についた。灯りに誘われるままに石造りの建物に囲まれた四角い広場に向うとそこは村人の集う憩いの広場になっていた。

それほど広くもない空間だが、ところどころにタイマツの灯がゆらめき、端々にテーブルと腰かけが置かれている。夕暮れ時の憩いの場には老若男女が集い、それぞれに談笑していた。

遠くの空から時おり鐘の音が響くその石畳の空間に立って、私は日本で観た「ロミオとジュリエット」の映画のワンシーンを思い出していた。広場の一角から馬車の蹄の音が聞こえてきそうな、野外オペラでも始まりそうな実にクラシックな光景だった。後にフィレンツェでも感じたが、このように素朴な日常生活の中にクラシックな美が自然の形で息づいているという事が私には印象的だった。

↑ ルネッサンスの発祥・フィレンツェは古典の香りが漂っている

ミラノは現代感覚の色彩が所々に見受けられる素晴らしい街だった。インテリアやファッションなど街のショウ・ウィンドウを眺めていると日本では見る事のない色彩のセンスを感じられた。

全体的にビビッドな感じだが、その中にやさしさやユーモラスな意気を感じた。帰国して後にブルーノの絵本を見た時に、私は改めてミラノで出会ったイタリアン・カラーの絶妙な配色を思い出したものだ。

ミラノからフィレンツェに着くと、今度は一気に古典の世界に入り込んでしまう。私はイタリアでの興味はローマの「フォロロマーノ遺跡」でシーザーやクレオパトラと同じ場所に立つ事だけで全く予備知識もなかったので、フィレンツェの歴史的遺産を目の当たりにした時は驚きと感激があった。「ドゥオモ」と呼ばれる寺院が代表的なものだが、私は「ポンテ・ベッキオ」という庶民のお店が並んだ橋上生活の一角に味わい深いものを感じた。とにかく隅から隅までメディチ家の伝統遺産に埋もれた街で、私は3日程いたがとても味わい尽くせるものではなかった。

-09- 地中海を渡る [青年は荒野をめざした]

いよいよ念願のひとつだったローマに到着した。イタリア中部ではヒッチハイクが困難なので思い切って鉄道を利用したために到着したのは映画「終着駅」で有名なテルミニ駅だった。ロンドンを出てから長らくヒッチの連続だったので、久々に列車で駅に着く感じを味わったものだ。

ローマのユースホステルに荷を下ろすとさっそく街に出た。ローマはローマで、これまでのイタリア各地とはまた雰囲気が違っていた。パリのような洗練された感じは少なく人間臭さの漂う街だったが、それでもやはり大都会の華美は漂う。それに映画や写真集で何度となく見てきたお馴染みの名所旧跡が、至る所に目につくところはさすがに歴史の都だ。

「ローマの休日」で有名なトレビの泉、スペイン広場。カラカラの浴場やコロッセオの競技場。そしてついにたどり着いたローマ帝国の宮殿遺跡 フォロロマーノ。

何故、私がローマの遺跡にそれ程愛着を感じているのか自分でも分からないが、中学生の頃からギリシャのパルテノン神殿やフォロロマーノの写真を見るたびに心惹かれていたのだった。私はこの遺跡群の中に腰を下ろし、石の柱や壁を手で触りながら瞑想にも似た時間を過ごしていた。

↑ フォロロマーノの遺跡群。時空を超えた静寂の中にシーザーやネロ皇帝の息づかいが聞こえるようだ。

ヨーロッパに渡ってアルバイトをしながら、デザインを学ぶため専門学校に入学して…という出国当初の目算はすっかりハズレてしまって、今やヨーロッパをヒッチハイクで放浪する単なる異邦人になってしまった。ロンドンに居た頃はそんな状況に少し疑問とアセリを感じたりもしたが、今では毎日がスリル一杯の新鮮な体験の連続で将来の展望などを考える気分ではなかった。

ローマからナポリに着くと、ベスビオス山を眺めた程度の数時間の市内見物をして船着場に向った。「ナポリを見て死ね」という言葉があるくらい、この街には見るべきものの宝庫である事は知っていたが、今は早くアフリカに渡りたい一心だった。

船はナポリを出ると、シチリア島を経由してチュニジアの首都・チュニスに着く。途中のシチリアで一時間くらい停泊してチュニスに着くのは夜になる予定だった。相変わらず、真っ暗な夜の時間に見知らぬ街に到着するパターンだ。何度も経験したパターンなのであまり気にせず、ホテル代を浮かせるために選んだ強行スケジュールだったが、後に映画「ゴッドファーザー」でマフィアの故郷・シチリアの風景を見た時は、一泊くらいしておいたらよかったなあと思ったものだった。

これまで北欧やイギリスで何度かフェリーで海を渡って来たが、イタリアから北アフリカに渡るフェリーは少し雰囲気が違っていた。生活の匂いが漂う買い出し組や、ヨーロッパに出稼ぎに来ていた帰省組などで溢れていた。ヨーロッパも南の方まで来るとやや貧困を感じさせて違った顔を見せるが、気性は全く陽気そのものだ。なんだか雑然とした雰囲気の中で、夕暮れの地中海を進んで行ったのだった。

北アフリカ・アラブの国チュニジアに着いたのは午後9時頃。ぞろぞろと下船してゆく集団の後に付いて船着場を出たのはいいが、周り一面が真っ暗闇だった。かすかにポツリと街灯が立っていたが、初めての土地に足を踏み入れた私には右も左も判らない。あっという間に人気は去って、ガランとした場末に独り残されてしまった。

周囲が暗くて、アフリカにやって来た実感なんて少しもなかった。ただ、これまでのヨーロッパとは雰囲気の違う怪しげな感触は確かにあった。モスクワで、ブリュッセルで、ミラノで何度となく夜更けの街をさまよった経験はあったが、これほど視界に何も無い心細さは初めてだ。アラブの街は白壁で平屋の家が立ち並び、夜更けのその風景は人影のないキリコの絵画世界のようだった。

これまでなら街の中央めざして、少しでも灯りと人の居そうな場所に向うところだが、全く見当も付かないので早々と一夜を過ごす空き地を探しに歩き始めた。方向感覚もないまま一時間程さまよって、人けの無い空き地を見つけたので寝袋を敷いて寝る事にした。気が付けば、昼から何も食べていない。リュックからパンを取り出して空腹をしのぎ真っ暗な星空を眺めながら眠りに就いた。

↑ 早朝のチュニスの波止場には静けさが漂う。

翌朝、目が醒めると辺りは白い家々が立ち並ぶアラブ特有の風景だった。その向こうには真っ青な海が広がっている。高いビルがひとつも無く、一面に連なる平屋の家々が空の広さを際立たせている。

とにかく街の中心部を求めて歩き出した。歩を進めるにつれてまばらな建物や人々を見かけたが、リュックを背負ってGパンをはいた東洋人を怪訝そうに眺めるだけで無愛想な表情だった。とんでもない僻地に来た感じだったが、このミステリアスな感じがたまらなく好きだった。

小さな宿を見つけて荷を下ろした。部屋は実に粗末なものだったが一応ベッドとロッカーとトイレが付いていた。体を洗うには大衆浴場といった感じの有料シャワーが外にあって、それを利用する事になる。ここしばらく便をしていなかったので早速トイレに入ったのだが、洋式トイレに慣れていた私は戸惑った。便器をまたいでしゃがみ込むスタイルの一見和式のトイレなのだが、その底は一面が陶器になっていて排泄物の落ちる空洞になっていない。よく見れば中心部に直径十五センチくらいの穴があいていた。

「え〜っ?こんな穴に落とすのか〜〜!うまく命中しなかったらどうするんだ?」一瞬たじろいだ私だったが、ふと隅に目をやると水の入った空き缶と棒切れがあるのに気が付いた。

「ハズしたら水を流して、棒で叩き落とせという事か…」郷に入らば郷に従えで仕方なく納得したが、これからしばらく続くアフリカでの旅が決して快適な旅では済まないだろうという予感がしたのだった。

-10- アラブでヒッチ! [青年は荒野をめざした]

チュニスに2日ほど滞在してから早朝に町を発つ事にした。チュニジアからアルジェリアを経てモロッコに向う、北アフリカ沿岸を西に進むヒッチハイクの始まりだ。地図で大体のルートをチェックして町外れに向う。視界の広い道をてんてんと歩き続けるのだが、乾燥した土埃や動物臭が漂っていた。国は違うが、マカロニ・ウエスタン「荒野の用心棒」みたいな世界が広がっている。

一時間近く歩いただろうか、車の通りそうな道を見つけて沿道に立った。親指を立ててひたすら車の通るのを待つが、どうも気配が無く少しずつ不安になってきた。地図で再確認をしてみたが、やはりこの道がアルジェリアに向う本道のようだ。ここは忍耐と考えてとにかくジックリ待つ事にした。

時間は過ぎてゆくが車は全く止まらない。それどころか行き交う車さえほとんど無かった。一時間の内に4、5台が通る程度で全く乗せてくれるような気配もなかった。陽が昇り正午近くになり、ようやく一台の車が止まってくれて町を離れる事が出来たのだった。

一日目はある程度進んで別の町に移動できたが、二日目、三日目と日が進むに連れヒッチはだんだん困難になってきた。とにかくエンドレスな荒野にほうり出されたまま、ひたすら西に進むという感じで町にたどり着く事もなく旅を続けている。野宿の連続でシャワーも浴びていない。食料だけは何とかパンと牛乳パックを調達して過ごしているが、慢性の空腹感でいっぱいだった。「次に町に着いたら、たらふく喰ってやる。」という変な目標だけが心の支えとなっていた。

チュニス出発から四日くらいして国境を越えアルジェリアに入ったが、ヒッチの状況はまったく変わらなかった。朝早くから夕方まで9時間近く沿道の一カ所で待ち続けた事もあった。車は相変わらず少なくて、サンサンと陽の照る中をロバの引く荷車が通ってゆくだけといった有り様だった。

アルジェリアでのヒッチはまったく順調に進まなかったが、色々と面白い体験の連続だった。アナバという町に夜更けにたどり着いたが、いまでも忘れられない程の素場らしい景観だったのを覚えている。

深い渓谷の斜面にびっしりと立ち並ぶアラブの家々の灯が、深い闇の中でまるで宇宙空間の星たちのように三六〇度の視界に輝く様は筆舌に尽くし難いものだった。一夜明けて再び町の中心にある陸橋を散策してみたが、深い谷底から鉄柱で支えられた陸橋は町の端から端を結んでいて、その中央に立つと、まるで空中に浮いたような気分になる。橋から渓谷の下を覗き込むと、深い地の底からマッチ箱のような家々がすり鉢に埋め込まれたように立ち並んでいた。

↑ 橋の上からの眺め。家並みが橋の下の深い渓谷に面々と連なっている。

なんとか一台の車をつかまえて町を出て、いくつかの村を経て首都アルジェに向かった。到着したのは夕方のまだ薄明るい時刻だった。アルジェはさすがに首都だけあって整然としていて、植民地のなごりからフランス文化の香り漂う「白亜の港町」だった。港に面した湾岸道路には大使館やホテルが立ち並んで、テラスでカフェを楽しむ市民もいる。

街の背後一帯には高い山がそびえていて、その斜面にむかって段々畑のように庶民の家屋が立ち並ぶ様は、ジャン・ギャバン主演の映画「望郷」の舞台としてあまりにも有名だ。蜘蛛の巣状に縦横無尽に続く路地裏は「カスバ」と呼ばれていて、戦時中はレジスタンスやゲリラの隠れ家としての機能も果たしていたようだ。

私はこのアルジェで、何と!刑務所の檻に入った。…というのは、街に着いて建ち並ぶホテルを見たとたん「こりゃあ高い金額を取られそうだ」と思い、かと言ってこんな都会で野宿する場所もなさそうだと思った瞬間、脳裏をかすめたのは「刑務所に泊めてもらう事」だった。

早速、警察署らしき大きな建物を探し出し交渉する事にした。署内では、大した事件もないのかターバンを巻いて制服を着たポリス達がヒマそうにしている。入口近くに立っていたヒゲ面の男にフランス語で話し掛けてみた。(アラブ圏の国ではアラビア語以外ではフランス語が公用語となっていた。街の標識やメニューも英語はあまり無くて殆どフランス語である)

「ここに一晩泊めてくれ」という意味の事を言ったつもりだが、内容が常識はずれで突飛な上に私のフランス語はまったくデタラメに近いので当然通じない。しつこく食い下がる私に困った様子のヒゲ男は、ついに署の奥に居た上司らしき者を呼びに行ってくれた。私は「しめた!」と思い、おもむろに財布から札ビラを取り出して、やって来た上司の手に握らせて頼み込んだのだった。

刑務所というのはややオーバーな表現で、簡易留置場といった感じの鉄格子だったが、初めは難色を示していた署員も私のしつこさにウンザリして、囚人も入っていない状態だったのを幸いに許可してくれた。(勿論「私はアルジェリアの人たちの暮らしを知るために旅をしている。」などともっともらしい事を言って、更に二枚ほどお札を追加した事も効果があったに違いないが)何度も署内の別室で寝ろと勧めてくれたが、私が格子の中がいいと答えると「変な奴だ」と言いたげな不思議そうな顔で了承してくれた。…確かに、私は変な奴でした。(でもホテルに泊まるよりは、はるかに安い金額だった筈だ)

-11- アラブな人たち [青年は荒野をめざした]

留置場の貴重な体験をした後、別の安宿に数泊して街中を生活者の気分で楽しんだ。私は相変わらず観光名所には興味のない旅で、現地の生活を味わうのが楽しみの旅だったので、誰も行かないような所ばかりをウロウロしているとアッという間に日々が過ぎてゆく。もっと長居をしたかったが、先の予定もあるので心残りを感じながらもアルジェを後にした。

チュニジア〜アルジェリア〜モロッコという北アフリカのルートの中で、丁度半分くらいの距離になっていた。まだまだ先は長いのだが、依然として困難なヒッチ状態は続いていた。そしてついにギブアップの時が来た。待てど暮せど一向に車が来ない。ついに十二時間も独りぽっちで待ち続けた。辺りの景色はただ暗くなってゆくばかりで、さすがの私も「もう列車に乗ろう」と決心したのだった。しかし列車に乗るにしても、街にたどり着いて駅に行かねばならない。今のこの状態からどうやって駅まで行けばいいのだろう?そんな事を考えながら寝袋に入って眠りについた。

↑ アルジェリア/アナバの街の風景(絵はがきより転載)

次の日もまったく車がつかまらないまま夕暮れになり一日が過ぎようとしていた。(何と!昨日から計算すると三十四時間も同じ場所に居た事になる)と、その時赤いオープンカーに乗った若者グループがやって来た。この地域では珍しくお洒落なファッションでアクティブな感じがした。

「日本人か?」と声をかけられて「そうだ、今夜泊まる所を探している」と答えると、「じゃあ、この車に乗れ」と言われた。

車の中ではあれこれと話し掛けてくる。どうやら大の親日家らしい事は判った。カタコトの英語を話す様子をみると何人かは大学生か、それなりに教育を受けている連中らしい。車は夕闇の中を数十分程走り、見知らぬ村に入って行った。

村に入ると数人の仲間たちが集まって来て、グループの一人が私を誇らしげに紹介し始めた。さっき知り合ったばかりなのに、どうやら「オレの日本人の友人だ」とか言っているらしい。みんな憧れと珍しさのまなざしで見つめてくる。

「おいおい、何かおねだりされるんじゃないだろうな…」あまりの友好ぶりに私の方が警戒心をもってしまうくらいだったが、実際は日本の事をとても知りたがっている純粋な若者たちであった。

アルジェリアは当時、社会主義国であり(そのためこの国に入国するには、日本大使館でビザ申請をする必要があった)西側陣営では比較的に日本が技術提供や社会的支援をしていたため、在住の日本人商社マンも多いらしく親日家が多い。そんな事情が何となく分かってきて納得していたのだが…

「腹は減っているか?」と聞かれたので「イエス」と答えるとスパゲティのようなものとパンにスープを持ってきてくれた。食事をしながら談笑した後「今夜はここへ泊まってゆけ」と言う。勿論、願ったりで感謝を示すと、今度は「いつまでもここに暮していても構わない」と言ってきた。

「ありがとう」と答えて、寝床に与えられた小屋に向かおうとすると「明日はアジトの仲間たちにも紹介する」と言い出した。

「…アジト…って?」まさかアラブ・ゲリラじゃないだろうね〜!?一瞬にしてこの友好的な雰囲気の謎が解けた。

わずか一ヵ月程前、イスラエルのテルアビブ空港で起こった「日本赤軍によるテロ乱射事件」、国際的には非難を受けた事件だが、当のアラブ諸国で「日本赤軍」はすっかりヒーローになっていたのだった。

↑ アラブの若者たち。中央の男がグループのリーダーらしくカメラに向かってポーズをとっていた。

ここ数日間の疲れを癒すかのようにぐっすり眠った私は、翌日すっかり陽の昇った頃にゆっくりと目覚めた。腹が満たされて屋根のある所で眠るという事は、こんなにも安心できて気分の良いものだったのか…。

外の空気を吸おうと小屋を出ると、はやくも昨夜の仲間たちが集まっていて私の周りを取り囲んだ。人数は更に増えて中学生くらいの子供達までいる。色々と話が聞きたいらしく、物珍しそうな好奇の眼差しで見ている。しかし、英語は殆ど通じないので私はデタラメのフランス語を交えて身振り手振りで話すしかなかった。「日本のJUDOを教えてくれ」と言うので、高校の体育の授業で習った足払いや体落としを教えてやると、これがまた大ウケで何だか気恥ずかしいような気分だったが、とにかく信頼は得たようだった。

これまで旅をしてきた中でも最高に親しまれて受け入れられた経験をして、改めてアラブの国における「日の丸」の偉大さを感じたものだった。それはアラブ・ゲリラを応援する日本赤軍の存在もあったが、片や社会のインフラ整備に貢献する日本の商社マンたちの存在も評価されている事も事実だった。が、それは兎も角も私としてはいくら快適とはいえ、このままここで暮している訳にもいかないので別れを告げる事にした。例の「アジトの仲間」とご対面してしまうと今後、話がどう展開するものか知れたものではなかったし、とにかく私はモロッコに行ってそこからヨーロッパに渡らなければならない。

アルジェリアでのヒッチは距離も長くて苦しかったが心に残る旅だった。途中の町で立ち寄った居酒屋では奇妙なアラブ風ダンスを披露する女性に迫られるというエピソードなどもあって、実に楽しいアラブな人たちの生活を垣間見たような旅だった。

-12- モロッコにて旅の終りを考える [青年は荒野をめざした]

モロッコは当時、ヒッチハイカーの話題の中でも「一番近いアラブの国」としてよく登場する国のひとつだった。西洋文化とは異質の文化が味わえて物価も安く、大麻(アラブでは「ハッシシ」と呼ばれていた)も簡単に手に入る。スペインの南端ジブラルタルから海峡の向こう越しに見る事が出来て、フェリーで渡ればすぐにモロッコ北端のタンジールに到着する。エキゾチックなアラブ文化を味わおうと旅行客はスペインから渡ってくるのが一般的なルートだった。

しかし私の場合はまったく反対側のイタリアからチュニジアに渡って、おまけにヒッチハイクでやって来たものだから、お手軽な観光旅行とはひと味違ったものになっていた。「これが私の生き様だ」と言ってしまえばそれまでだが、そんな“しんどい”ヒッチの旅もこれでおしまいにしようと考え始めていた。

思えば、日本を出てスウェーデンに着いてからというもの、国を渡る移動手段は殆どヒッチハイクだった。北欧をアルバイト探しで転々としていた頃、北欧に職がなくフランスでも期待を外されて最後の賭けでイギリスに向かった頃、そして今回のアフリカをめざしての真冬のヒッチハイク。野宿をしたり、サルベーション・アーミー(救世軍)という安宿に寝泊まりしている内に、いつの間にか宿無し無頼の放浪者になってしまっていた。

↑ どこまでも続く広大な北アフリカの地

モロッコに入ると少し先にヨーロッパがあるせいか、少しホッとした感情が湧いて来た。やはり自分もこれまで快適な生活に慣れ親しんで生きてきた性なのだろう、アフリカでの旅は初めはスリルがあって楽しめたが、日が重なるにつれ水準の高い都会的な暮らしを求めるようになってくる。

最初に訪れたのはカサブランカだったが当時の私はまだ映画「カサブランカ」を観ておらず、日本で流行ったビッキー・カーという女性歌手の歌の題名からその名前を知っていただけだった。

いくつかの町をすぎてモロッコの首都ラバトに着いた。観光客も多いらしく垢抜けした都会の一面も持っている街だった。日中はパリのシャンゼリゼを思わせるような大歩道に店を出す露店商を冷やかしながら歩いたりもした。「クスクス」というアラブ料理を注文してみたが、粟を食べているような感触で閉口した。私は、もう訪れる事もないであろう最後のアラブでの生活を味わうために三日ほどゆっくり滞在しようと考えていた。

↑ アラブの町にはいたる所に露店商が並んでいる(カサブランカにて)

-13- タイムスリップ万歳! [青年は荒野をめざした]

チュニジア、アルジェリアと他の町でも目にした光景だが、朝に夕に町中コーランが鳴り響く様が私は好きだった。街頭のスピーカーから流れる独特のアラビア語のリズムを持ったコーランは、何故か私を懐かしい時代のイメージにタイムスリップさせた。

そう言えば、横浜からの船が初めて着いた異国の地ナホトカでも良く似たノスタルジーを感じたものだった。市民が公会堂に集まってスピーカーから流れる音楽を聴いている光景は、かつて子供の頃に見た街頭テレビに集まる大人達の風景とシンクロされるのだった。

↑ 礼拝堂は撮影禁止なのでカメラを隠して目測撮り

私はこのアフリカでもうひとつ心に焼き付いた光景があった。それはある町から町へ移動する乗合いバスに乗った時の事。途中の田舎の停留所にバスが止まった時、小学生くらいの子供がタマゴを手に車内販売に乗り込んで来たのだった。粗末な篭に僅かのタマゴを入れて、車内の乗客達に売り歩いていた。マッチ売りの少女ならぬタマゴ売りの少年だったが、すっかり子供達が労働をしなくなった現代の日本にもかつてこの様な生活風景のあった事を思い出して、ひとりタイムスリップな気分に浸っていたのだった。

子供は大人の背中を見て生きていた。自分達がどうやって生活の糧を得ているのか、日常の体験から知っていた。家業や労働を手伝う事で、時には対価を受け取ったりもして生活力を養っていったものだ。いつの間にか効率を最重視するようになり、生活と教育と労働がバラバラに切り離されていった。

私はタマゴ売りの少年の背中を見て、鼻タレ小僧ではあったが大人達と対等に生活していたかつての日本の少年達を思い出していた。

↑ ラバトの宮殿。手前にあるのは砲台。

夕暮れのラバトの街にコーランが鳴り響いて、神聖な祈りの時間が訪れた。喧騒と静寂の混じった不思議なムードが漂う。

夕食がてらに繁華街を彷徨ってみた。だだっ広い食堂に扉は付いておらず、鋪装のない土埃の道を行き交う人々から店の中は丸見えだ。粗末なテーブルが無造作に並べられて、天井には大きなプロペラの扇風機が回っている。昔、日本の銭湯でよく見かけたやつだ。店内には揚げパンのようなものや、コーヒーに入れる角砂糖が山と積まれている。お金を払って食べている者もいるが、タダ食いしている奴だっているかも知れないと思った。別にどうだって構わないのかも知れない。

外にでるとすっかり暗くなっていて、繁華街の両脇には所狭しと露店が並んでいた。アルコールランプの明かりに照らし出される品々が、私には何となく怪しげなモノに映る。粗末としか言い様のないモノばかりであったが、ここの人たちにはこれで充分な生活品なのだろう。

アラブでの買い物でつくづく思った事は、物の売り買いというものはこの国では交渉事なのだという事であった。まともに言い値でものを買っている姿を見た事はない。必ずと言ってよい程、値段の交渉をしている。売る方はなるべく高く売ろうとするし、買う方はなるべく安く買おうとする。以前に私も経験したが「高いから別の店で買う」と立ち去ろうとすると、待ったをかけてイッキに半額にされたものだ。「そんなら初めから言えよ〜」と思うのは私だけで、連中にしてみたら「こんなところで如何か知らん?」といった感じなのだろう。値下げにしてもかなりアバウトなどんぶり勘定の「原価を割らなきゃいいや」という様子で、経費や利益率なんてまったく関係ない世界のようだ。そうやって眺めているとズルイんだか、お人好しなんだか分からなくなってきた。「買わない」とさえ言えば値段を引くのは見え見えなんだもの…。

私は幼い頃に商店街で暮していたので、この活気には懐かしさを感じていた。裸電球のぶら下がった売台には野菜や果物がそのままの姿で山と積まれ、ハエ取り紙の下では店員が魚をぶら下げて大声で客引きをやっている光景が私の日常だった。蛍光灯のまだ少ない商店街は、辺り一面が橙色の活気に満ちていたものだった。

両側の店々の間を所狭しと流れてゆく割烹着に買い物篭を下げた夕暮れの風景が、このラバトの闇と喧噪の中でセピア色に甦っていた。

さらばアフリカ、アラブの人たち。この北アフリカの旅ではたくさんのエキゾチックな体験をした。土埃のヒッチハイクは何故か私に懐かしい暮らしの風景を振返らせてくれた。金銭的な富みを越えた「バイタリティ」というものが人間に幸せをもたらすものである事も、僅かながら教えてくれたようだ。

夕暮れのタンジールの港。目の前には海峡を挟んでヨーロッパの地、スペインが見えている。かがり火を焚いた薄暗い巡航船には、今日も欧州に出稼ぎに行くアラブの庶民たちでいっぱいだ。私も連中に混じって、再びアルバイト生活を始めるために海峡を越える。

勝手知ったるヨーロッパの地に戻る事に、ほっとした気持ちと少しの淋しさがあった。アフリカでの生活は毎日が旅の連続で、日々「生きている事」だけで充分だった。人生を放浪している事が、生きている事の証として納得出来る時間でもあった。

しかしヨーロッパに戻ればそんな訳にはいかない。「何をしにわざわざ日本を離れて来たのか?」その意義を見い出さねばならないという不自由なテーマを再び背負い始める事になる。そんな憂鬱が心のどこかにあったのかも知れない。

エピローグ/放浪の終わり [青年は荒野をめざした]

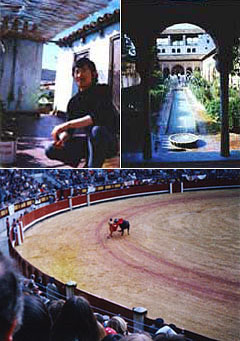

スペインに渡ってからも私の放浪は続いた。

スペインでは2カ月も滞在して、国内を鉄道で廻ったり、マドリッドのペンションに暮しながら毎日「プラド美術館」に絵画鑑賞に通うというような生活をしたが、その頃から少しづつ旅の終りを感じ始めてきたのだった。

マドリッドでの生活は、絵画に対する目を養ったばかりでなく、読書をしたりして様々な思索の時間でもあった。たまたまペンションの隣人であった雑誌「平凡パンチ」のジャーナリストと色々な話題で語らいもして、その語らいの中から、後に日本で流行語となった「Uターン現象」の言葉の元となる“原点回帰”のコンセプトが生まれたのだった。

小田実氏の「何でもみてやろう」や五木寛之氏の「青年は荒野をめざす」に煽られて日本を出て来た若者が海外には大勢いたが、果たしてそこで夢とロマンに出会ったのだろうか?放浪の果てに得た答は何だったのだろうか?心地よいアルコールと紫煙の幻想の中で、私が口ずさんだ唄は「北帰行」だった。

スペインから再び大好きなパリを訪れ、ドイツ、スイスを越えてオランダのアムステルダムにも数週間滞在した。滞在地からノルウェーやスイスなど数カ国のユースホステルに求職の手紙を書くなどして仕事探しをしながら北に向かい、ついには北欧フィンランドにたどり着く事となった。

少しづつ旅の終りを予感していた私は、帰国準備にはソビエトのビザ申請やチケットの購入などで数日間かかるので、その間最後の地ヘルシンキで楽しもうと考え、オリンピック競技場近くのユースホステルに泊まりながら、滞在客の日本人と連日ディスコにくり出していた。

昼間は喫茶店で現地に暮らす日本人たちと雑談し、夕暮れになるとディスコにくり出す。何日かすると顔見知りも出来てきて、ヘルシンキの女の子とも親しくなってきた。もう少しここで暮らしてみたいなあと思いつつも帰国の準備に取り掛かっていた時、とんでもない事件が起こったのだった。

ソビエト経由で帰国するためのチケット代として用意してあった現金が、財布の入ったショルダーバッグごと何者かにそっくり盗まれてしまったのだ! まったくの無一文になった私は、日本に帰れないどころか、明日の飯代さえも無い状態になってしまった。(後に現地の警察からの連絡で、郊外の電話ボックスに捨てられていたパスポートだけが届けられた。しかしお金よりも大切だった、これまでのヒッチハイクの記録日記や撮りためてきた写真のすべてが失われた事がショックだった…このエッセイの添付写真が極めて少ないのは、実はそれが理由なのです)

その後、偶然にも親切な女の子に出会って、そこに居候をしながら食事も与えてもらえた事は幸運だった。田舎の実家にも連れて行ってもらい、そこでは彼女の両親や姉たちと共に家族同様の待遇を受けた。私のこれまでの旅の中で、一番「普通の生活」を感じられた時間だったかも知れない。フィンランド人の家族と共に暮らした約一ヵ月の生活は、私の生活観や価値観そして美意識にも多くの影響を与える事となった。

世話になった田舎暮らしに感謝して、アルバイトを見つけて暮らすためにヘルシンキの街に出て来た。結局、日本に帰る事が出来なくなってこの街でアルバイト生活を始めた私は、その後約一年間ヨーロッパでの生活を延長する事となったが、この時点で私の“放浪の旅”は終止符を打ったような気がする。海外に脱日常を求めた私が、思索と放浪の旅の果てにたどり着いたものは「原点回帰」であり、それは日々営まれる生活の事であった。

<完>